Su plataforma legal en Internet. 2002-2019

|

TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |

-

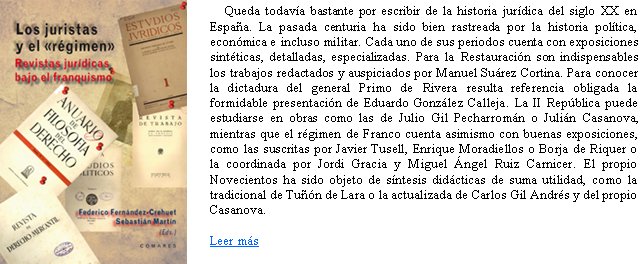

Los juristas y el regimen

Autor(es) Federico Fernández-Creguet, Sebastián Martín , ISBN:9788490451502.

Editorial Comares

353 páginas, 1ª edición, En distribución desde febrero 2015, INDICE

Precio: 26,00€ (iva incluido) bono-5% Entrega en mano en 24 H

PedirMás sobre Dº General

Queda todavía bastante por escribir de la historia jurídica del siglo XX en España. La pasada centuria ha sido bien rastreada por la historia política, económica e incluso militar. Cada uno de sus periodos cuenta con exposiciones sintéticas, detalladas, especializadas. Para la Restauración son indispensables los trabajos redactados y auspiciados por Manuel Suárez Cortina. Para conocer la dictadura del general Primo de Rivera resulta referencia obligada la formidable presentación de Eduardo González Calleja. La II República puede estudiarse en obras como las de Julio Gil Pecharromán o Julián Casanova, mientras que el régimen de Franco cuenta asimismo con buenas exposiciones, como las suscritas por Javier Tusell, Enrique Moradiellos o Borja de Riquer o la coordinada por Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz Carnicer. El propio Novecientos ha sido objeto de síntesis didácticas de suma utilidad, como la tradicional de Tuñón de Lara o la actualizada de Carlos Gil Andrés y del propio Casanova. Y últimamente, por comprensibles razones de introspección histórica, han visto la luz estudios críticos sobre la Transición de notable valor, como el de Ferran Gallego. A fin de cuentas, el lector interesado en la historia española del último siglo cuenta con numerosa y cualificada bibliografía, donde quedan puntualmente examinados los avatares políticos, las coyunturas económicas, los movimientos sociales y los entresijos del poder.

¿Qué es, entonces, lo que falta? Pártase de un reconocimiento explícito: no sería posible construir la historia jurídica del siglo XX español sin contar con todo este valioso acervo. Proporciona, sin duda, el punto inexcusable de partida. Como sostuviera Francisco Tomás y Valiente, la historia del derecho y de las instituciones no puede caminar con olvido de la historia social, política y económica. Pero esta cooperación necesaria entre disciplinas no oscurece un hecho: a la historia jurídica le compete un objetivo específico. Su misión la revela el relativo vacío dejado por la historiografía general a la hora de narrarnos el siglo XX. Búsquese en sus exposiciones un análisis, por ejemplo, de la acción de la justicia, de la vida administrativa, de la dinámica legislativa, del ejercicio práctico del poder, de la praxis comercial, de la criminalidad, de la litigiosidad laboral, de las reformas en la propiedad, de la regulación familiar o del propio derecho internacional suscrito y materializado en el país. Lo que pueda encontrarse contará normalmente con presencia testimonial, tratamiento colateral o mención anecdótica. No podrá hallarse un examen sistemático por la sencilla razón de que ni siquiera ha existido identificación del objeto como tal. Y no es, claro está, una carencia de la historia social y política general, sino un verdadero lastre de la historia del derecho en España, a la que ya le costó dar el salto hasta la edad contemporánea, pero que de todas formas se ha detenido, salvando excepciones, en las puertas de la Restauración.

Tampoco puede afirmarse que estemos ante un terreno baldío. Ha habido juristas que desde muy pronto comenzaron a promover estudios jurídico-institucionales de nuestros últimos periodos. Tal es el caso, por ejemplo, del constitucionalista Manuel Ramírez, quien, en los años de la Transición, además de ocuparse de las Reformas de la II República, escribió un provechoso trabajo sobre el régimen político y la ideología vigentes en la España franquista. Cierto interés minoritario persistió, alumbrando tesis como la de José Manuel Canales sobre la organización central del Estado durante la República. Pero tan evidente es la laguna, que, a falta del concurso de juristas, los jóvenes historiadores tratan de colmarla con exhaustivos y valiosos ensayos doctorales, como el de Miguel Ángel Giménez sobre El Estado franquista, recientemente publicado y que constituye un salto cualitativo en el conocimiento de nuestro inmediato pasado jurídico e institucional. Los vacíos comienzan también a cubrirse con estudios monográficos, dedicados a instituciones básicas, a leyes fundamentales, a prácticas específicas: así, con dispar fortuna, y sin ánimo de exhaustividad, cabe citar el de Enrique Álvarez Cora sobre el Fuero de los Españoles, el de Braulio Díaz sobre el Tribunal Supremo en la II República, el aún por publicarse de Nicolás Sesma acerca del Instituto de Estudios Políticos, el de Josefa D. Ruiz Resa sobre la disciplina del trabajo bajo el franquismo, el de Elena Lasaosa sobre la historia de la jurisdicción social, la obra colectiva, coordinada por Federico Fernández-Crehuet y António Hespanha, sobre el franquismo y el salazarismo, la monografía sobre la justicia en el primer franquismo de Mónica Lanero o, últimamente, la crítica histórico-constitucional de la Transición suscrita por Bartolomé Clavero.

En todos estos casos se trata, en última instancia, de ilustrar un objeto autónomo y central de la investigación historiográfica: el Estado, o, si se prefiere, el proceso de estatalización de la sociedad en España. Si por algún dato ha de definirse una historia jurídica del último siglo es por tener muy presente la culminación de esa estatalización de la sociedad comenzada en tiempos decimonónicos. Si a inicios del siglo XX todavía quedaban vastos espacios sociales aún exentos de penetración estatal, en algunos casos por persistir esferas de autonomía tradicionales y en otros por construirse deliberadamente contrapoderes frente a un Estado oligárquico, el transcurso ulterior de la centuria fue venciendo resistencias e incorporándolos a la órbita estatal. Las alternativas en liza a partir del primer tercio del siglo, las de la democratización o la fascistización de la sociedad, solo pueden comprenderse cabalmente como opciones confrontadas de estatalización. No hubo, en efecto, esfera social liberada de esta vis atractiva del Estado: el mundo del trabajo, de la familia o de la propiedad, ámbitos tradicionales de una espontaneidad social de presunto carácter prepolítico, terminaron absorbidos, en un sentido democratizador o autoritario, por el Estado. Un historiador de la talla de Josep Fontana ha podido afirmar, de hecho, que la clave para entender la encrucijada española a la altura de los años 1930 no residió sino en las reformas jurídicas e institucionales emprendidas entonces, en el intento, en suma, de construir el Estado con una determinada orientación. Por eso las tensiones y confrontación final de aquella época, más que como colisión de cosmovisiones ideológicas, cabe entenderlas como contraposición virulenta de proyectos estatales.

Hay tradiciones historiográficas, como la italiana o la alemana, que desde muy pronto identificaron el Estado como objeto preferente de su investigación. Así, en lo que hace a los respectivos intervalos dictatoriales, cabe recordar las tempranas reconstrucciones de Alberto Aquarone sobre el stato totalitario en Italia y de Martin Broszat sobre el Estado de Hitler. En España, sin embargo, a excepción de las incursiones auspiciadas por profesores de derecho político, no ha primado esta tendencia. Nuestra tardía recuperación de la democracia constitucional acaso explique algunos obstáculos. Inspiró un correcto viraje hacia la dogmática y la técnica en el caso de la materia jurídico-política, que se entendió en muchos casos como lamentable desprecio del saber historiográfico, sociológico y politológico acumulado por la disciplina, algo que pudo condenarla a un futuro empobrecimiento cultural. En lo que hace a la historia del derecho, el propio debate constituyente y la recuperación del tracto constitucional, animó una valiosa historia de las constituciones, que, sin embargo, resulta de todo punto insuficiente para abarcar la más decisiva historia del Estado. Entendidas como textos autónomos, y encuadradas a lo sumo en el lapso que contempló su nacimiento, las constituciones no agotaron la materia estatal, en absoluto durante el siglo XIX, cuando apenas gozaron de normatividad real, pero tampoco en la centuria posterior, atravesada por dilatadas dictaduras sin constitución y por alguna constitución frustrada. Así, para la historia del Estado contemporáneo realizada desde el derecho, solo cabe contar con las introducciones históricas inconexas que cada una de las ramas de la enciclopedia jurídica ha facilitado de su parcela respectiva.

La consideración del Estado como objeto unitario y autónomo de indagación historiográfica no implica desconocer su casi inabarcable complejidad. Ya se han insinuado algunas de las materias implicadas para su reconstrucción: la praxis judicial, la vida procesal, la dinámica de la administración, en sus respectivas variantes territorial y material, la conflictividad laboral, la distribución de la propiedad, con atención prioritaria hacia la rústica, la represión de la criminalidad, los diversos dispositivos institucionales, la planificación económica o la organización familiar conforman, a primera vista, algunos de los principales asuntos de esa historia del Estado pendiente de completar. Como puede apreciarse, se trata de objetos que conciernen en muy primer término al derecho, por eso la empresa resulta de complicada culminación si preterimos el bagaje conceptual de la historia jurídica.

Si el derecho es hilo conductor de esta materia del Estado, la cultura de los juristas, los paradigmas y las claves intelectivas de su discurso, se revelan como uno de sus elementos transversales. Y es que no existe proyecto de Estado sin fundamento teórico-jurídico. Más o menos trabadas, improvisadas ad hoc con afán legitimador de hechos consumados o pausadamente elaboradas por la reflexión doctrinal, las categorías culturales del derecho desempeñaron una función decisiva en el proceso de estatalización que hemos señalado. Contribuyeron a forjar programas, inspiraron reformas, dirigieron políticas, legitimaron modos de ejercer el poder. El discurso jurídico resulta así inseparable del estudio histórico del Estado porque participó activamente, modelándola, en la lucha por el poder, y porque suministró los principios en que habrían de inspirarse las transformaciones institucionales y legales más relevantes. Cierto es que el peso específico de la cultura jurídica a los efectos de la construcción del Estado varía en función de los países, pues depende de la posición y el reconocimiento sociales asignados al jurista en tanto que intelectual orgánico, en tanto que forjador del sentido común de los sectores social y políticamente más influyentes. Pero el caso es que en España, esa posición y ese reconocimiento, negados por numerosos e importantes colectivos, fueron asimismo afirmados y centrales para otros círculos, muy determinantes en el proceso de articulación estatal.

Por eso el esclarecimiento de la historia del Estado tiene parada obligatoria en la investigación de la cultura política y jurídica sobre la que encontró su asiento inmaterial. Aun sin el exacto propósito de historiar el Estado, sino más bien con el objetivo de ilustrar la aglutinación de los contrarrevolucionarios y la fascistización de la sociedad, es algo que demuestra de forma magistral el propio Ferran Gallego en su reciente estudio sobre el Evangelio fascista, cuya primera y fundamental conclusión, posibilitada precisamente por encarar como objeto autónomo el de la cultura política, desmiente la presunta excepcionalidad española en el contexto de los totalitarismos europeos. Es algo que también aborda Miguel Ángel Giménez al plantearse como asunto a desbrozar, para entender con rigor el Estado franquista, el de sus fundamentos ideológicos, suministrados en muchos casos por el propio saber de los juristas. Y ha sido además materia desbrozada, con propio canon interpretativo y rastreando la huella liberal bajo el totalitarismo, por Jordi Gracia, en sus estudios acerca de las relaciones entre Fascismo, Estado y cultura.

En el ámbito del derecho, es igualmente asunto bien examinado. Abriendo senda, como con el krausismo, lo abordó primeramente Elías Díaz en su pionero ensayo sobre el Pensamiento español en la era de Franco ceñido, a pesar de todo, a la cultura en sentido general. Y centrándose en la disciplina de la filosofía jurídica lo ha hecho, tanto en incursiones específicas como con atención monográfica, Benjamín Rivaya, al retratar la materia, sus fuentes y debates, en el primer franquismo, y al reconstruir su andadura durante el siglo XX. Es en este campo de investigación, sobre cultura, pensamiento y doctrina jurídica bajo el fascismo, donde se ubica el presente volumen, con alguna matización.

En el entrecruce entre la cultura jurídica y la construcción del Estado se sitúa significativamente el asunto de las revistas de derecho. Conforman un objeto híbrido, pues constituyen un medio de comunicación privilegiado entre juristas, el soporte de sus debates y el canal que mejor enlaza sus reflexiones con los desafíos de la actualidad, pero también, al mismo tiempo, el espacio en que se amonedaban y difundían de forma más eficiente las categorías que prestaban sustento cultural al Estado, de ahí que éste patrocinase, impulsase y financiase con frecuencia las publicaciones periódicas que podían dar forma a la cultura política y jurídica oficial. Su importancia decisiva, como fuentes ideológicas del régimen, ya la vio, en los años 1970, Manuel Ramírez, orientando los esfuerzos investigadores de la cátedra de derecho político de Zaragoza hacia la exploración de algunas revistas señeras y representativas. Y para el ámbito de la cultura política y la literatura, Jordi Gracia subrayó la relevancia fundamental de la prensa universitaria con el propósito de ilustrar la deserción del estilo liberal respecto del plomo totalitario.

Las revistas, políticas y jurídicas, conformaron así un capítulo fundamental del completo proceso de construcción estatal. Fueron un elemento capital de la incipiente política cultural desplegada por el Estado con la finalidad de colonizar el campo intelectual y de fabricar consenso en la sociedad. En muchos casos, pueden incluso utilizarse como ventanal desde el que asomarse al propio acto de construcción estatal, pues en ellas solían figurar secciones dedicadas expresamente a las reformas institucionales, a las nuevas direcciones de la interpretación jurisprudencial y a los pormenores de la vida administrativa. Pero, como se ha indicado, constituyeron, ante todo, un medio de comunicación privilegiado para construir y difundir las bases culturales de la propia articulación del Estado. Nicolás Sesma, en la ejemplar presentación de su Antología de la Revista de Estudios Políticos, señala que Giovanni Belardelli ha llamado al fascismo «el ventennio de las revistas». Otro tanto pudiera decirse de las dos primeras décadas del régimen de Franco. En lo que hace al campo académico del derecho, se asistió a una auténtica proliferación de órganos periódicos, recuperación en algunos casos de publicaciones interrumpidas por la guerra, fundación, en la mayoría de ellos, de nuevas empresas culturales. No se trata de una casualidad. El mero dato de su multiplicación resulta elocuente. Nos transmite la imagen de disciplinas científicas que van perfeccionando su proceso de institucionalización, pero también nos comunica la importancia atribuida a estas publicaciones por el Estado que las amparaba y por la comunidad de juristas que las elaboraba.

Ya en la República, la presentación de la Revista de Derecho público asociaba expresamente la iniciativa con el propósito de dotar de una base teórica y técnica satisfactoria a las reformas de «orden político, administrativo y penal» que estaban dando perfil propio al nuevo sistema constitucional. En la dictadura, las numerosas revistas jurídicas que comenzaron a aparecer compartirían este mismo propósito estatalizador. Abundaron, en efecto. Algunas, como la Revista de Trabajo, Información Jurídica o la Revista de Estudios Penitenciarios, estaban vinculadas a instancias administrativas, y combinaban contenidos doctrinales, estadísticos y burocráticos. Otras, como la propia Revista de Estudios Políticos o la menos conocida Estudios Jurídicos, tuvieron un carácter eminentemente científico. En el ámbito universitario, el cambio de régimen se tradujo también en la (re)fundación de numerosos anuarios, como los de la Hispalense, Oviedo, Murcia o Barcelona, donde tenían cabida los estudios jurídicos; en este mismo terreno, se creó alguna influyente revista de facultad, la de derecho de Madrid. Continuaron revistas importantes: la de Derecho privado, la Crítica de Derecho inmobiliario, la propia General de Legislación y Jurisprudencia, el Anuario de Historia del derecho español. Y cerrados los fascículos temáticos de Estudios Jurídicos, irrumpieron revistas y anuarios especializados, como la de Derecho mercantil, la Española de Derecho internacional, el de Derecho penal y ciencias penales, el de Derecho civil o, con posterioridad, el de Filosofía del derecho y la de Administración Pública.

El volumen que el lector tiene ante sí quiso ser, en su primer esbozo, un repaso completo, por materias y revistas, de todo este panorama textual y doctrinal del derecho franquista. Los proyectos intelectuales, al anudarse a la realidad, son ya víctimas de sus imprevisibles e inexorables alteraciones, y lo que quedó de ese perseguido ideal fueron las seis catas aquí recogidas, alguna transversal, otras temáticas, que aspiran, al menos, a ofrecer un balance y unas conclusiones representativas de valor historiográfico. Sus respectivos autores cuentan con credenciales que justifican esta modesta pretensión. Juan Escribano, iuslaboralista, ya estudió, en una publicación anterior, la Revista de Política social. Roldán Jimeno, historiador del derecho, es buen conocedor de la literatura foralista navarra de época contemporánea. Alfons Aragoneses, también iushistoriador, es reputado especialista en el derecho privado de la dictadura y fue promotor y profesor de la valiente e innovadora asignatura, impartida en su universidad, la Pompeu Fabra, sobre el Derecho del franquismo. Nicolás Sesma, historiador de época contemporánea, es bien conocido por sus estudios sobre el Instituto de Estudios Políticos y su órgano periódico. Federico Fernández-Crehuet, filósofo del derecho, ha realizado y coordinado estudios sobre la dictadura de Franco y ya se ocupó en un par de ensayos de la Revista General de Legislación. Y Sebastián Martín, por último, ha abordado en varias ocasiones la historia del Estado entre República y primer franquismo y ha dedicado buena parte de sus investigaciones a la cultura jurídica española del siglo XX.

Partiendo de estos antecedentes, cada uno de los autores se ha ocupado de las diferentes contribuciones que componen el presente volumen. Su ordenación es principalmente temática, comenzando por las cuestiones más teóricas, vinculadas al derecho público y la teoría del Estado, apartado en el que pueden colocarse los textos de Sebastián Martín, Federico Fernández-Crehuet y Nicolás Sesma. Se prosigue después con las contribuciones de derecho privado y derecho social, obra de Alfons Aragoneses y Juan Escribano, respectivamente. Y se concluye con el exhaustivo recorrido de un caso particular, el de las revistas jurídicas navarras, suscrito por Roldán Jimeno. Adelantemos de forma muy sucinta los contenidos como invitación a su lectura.

El estudio de Sebastián Martín aborda el papel desempeñado por los juristas en el arranque de la dictadura. En él se acota el campo documental de las revistas jurídicas de posguerra, del cual se seleccionan algunos artículos teóricos, acompañados a veces de otros textos monográficos, que sirven para ubicar la función de los juristas en los inicios del régimen. Comienza con el que quizá sea el asunto de mayor calado político tras 1939, la legitimación del golpe y sus consecuencias con los principios y argumentos del derecho. El capítulo examina después cuestiones que van de la visión que los juristas tenían de su propia tarea a los métodos más adecuados que debían adoptar para desarrollarla en un Estado totalitario. Y analiza igualmente el cribado de corrientes extranjeras con fines de utilización nacional que se llevó a cabo por entonces. Recorre, en definitiva, asuntos que tratan de esclarecer las transformaciones introducidas por el nuevo Estado en el discurso más teórico de los juristas.

Federico Fernández-Crehuet se ha encargado de revisar el Anuario de Filosofía del Derecho. El argumento principal de su trabajo es la homogeneidad en contenidos y formas durante los veinte años analizados (1953-1975). En sus inicios el Anuario está fuertemente influido por los teóricos del derecho público, entre los que destaca Gómez Arboleya. La teoría del Estado, el concepto de Estado de derecho y la redefinición para adecuarlos a la dictadura de ideas tales como la separación de poderes y el constitucionalismo figuran entre los asuntos más recurrentes. A partir de ahí llega la funesta primacía de un derecho natural tosco, carente de fundamento en las fuentes clásicas y, en definitiva, completamente estereotipado. Nota peculiar del órgano de los iusfilósofos españoles fue también la preocupación (ciertamente de forma un tanto embaucadora) por la lógica jurídica. Destacan en este sentido los artículos de Legaz y posteriormente los trabajos de Recaséns. Tonos modernizadores solo se oyen a partir de los setenta; al margen de estos, el Anuario se enroca hasta el final de su primera época con su anclaje al derecho natural, representado, sobre todo, por la patria tradición de los juristas teólogos, que continúan siendo vistos como el germen del nacionalcatolicismo, idea, por supuesto, que ha de ser tomada cum grano salis.

Nicolás Sesma trata en su contribución de una iniciativa incardinada en el Instituto de Estudios Políticos, cuyos resultados fueron publicados en su principal órgano periódico. Se trata del «Gabinete de Estudios Político-Constitucionales» creado en 1963 y disuelto apenas a los dos años, que, bajo la dirección de Carlos Ollero, aglutinó a jóvenes juristas como Elías Díaz, Raúl Morodo, Luis García San Miguel o Pedro de Vega. La brevedad y aparente irrelevancia de este grupo de trabajo no le restan un ápice de significación histórica. A través del examen de sus respectivas contribuciones a la Revista de Estudios Políticos, principalmente reseñas, el autor ilustra aspectos fundamentales del desacuerdo con la dictadura planteado cada vez más abiertamente, y desde dentro, por algunos profesores de derecho. Pero la pronta frustración de la empresa, y las posiciones que al respecto adoptaron ciertas autoridades intelectuales, le sirven asimismo para evidenciar las respuestas dadas por el régimen a este disenso académico y cultural.

Juan Escribano se ocupa de analizar la Revista de Derecho del Trabajo a lo largo de amplio arco temporal, desde su inicio, en 1939, hasta el final de la dictadura. Para ello ha divido su objeto de estudio en tres fases: 1939-1941, 1941-1957 y 1957-1975. En la primera fase, se deja notar el influjo de los trabajos de Legaz Lacambra y Peréz Leñero y la dirección de Joaquín Benjumea Burín, Ministro de Trabajo y Agricultura, de cuya cartera dependía está publicación de carácter eminentemente colectivo —muchas de sus colaboraciones no se firmaban—. El nuevo concepto de derecho del trabajo en el Fuero del Trabajo, el desarrollo de la teoría de fuentes, el concepto de sindicato —en especial en un largo trabajo de Souto Vilas por encargo de Legaz— son algunos de los temas que vertebran principalmente el primer tracto de esta publicación periódica. Con la llegada al ministerio de Girón Velasco, Escribano abre un segundo periodo, entre 1941-1957, donde coinciden los artículos técnicos con los de mayor contenido ideológico, eludiendo la doctrina italo-germana y centrándose más en los contactos hispanoamericanos. La mujer y el derecho del trabajo, los jurados de empresa —poniendo de manifiesto el reconocimiento de la conflictividad laboral— son algunos de los temas que se abordan con mayor profundidad. Por último, a partir de 1957 y especialmente hasta 1962, se inaugura una fase en donde dominan contenidos más técnicos que en la época de Girón Velasco. En estos años, el director de la revista, Juan Velarde Fuentes, amplia el abanico de firmas dando cabida a jóvenes autores que, con el pasar de los años, formarán importantes escuelas iuslaboralistas (Rodríguez Piñero, Montoya Melgar y Borrajo Dacruz, por citar algunos). En un último epígrafe se afronta el tratamiento del convenio colectivo. Escribano acierta, pues, con el título que principia su capítulo, considerando la Revista de Trabajo como termómetro de la evolución de la doctrina iuslaboralista durante el franquismo.

Alfons Aragoneses ha realizado el análisis de la Revista de Derecho Mercantil fundada en 1946 por Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría. El trabajo se enmarca en un importante marco teórico, a saber, la tesis, apoyada en el conocido trabajo de Polanyi, La gran Transformación, de que la dictadura franquista fue uno de los factores que impulsaron el paso de un sistema comercial decimonónico a otro moderno fundamentado en un capitalismo industrial. Aragoneses explica con detalle cómo esta modernización de carácter económico, que surte sus efectos de forma paralela en otros países europeos, en España deja en la cuneta los derechos sociales y la democracia en general. El capítulo posee, por ello, un fuerte carácter comparatístico: se muestra, de un lado, la creación de publicaciones periódicas que se ocupan del derecho mercantil en Europa desde el siglo XIX (en Alemania, la Zeitschrift für das Handelsrechts, fundada en 1858; en Francia, los Annales de Droit Commerciel, de 1887, y en Italia, la Rivista di Diritto Commerciale, Industriale e Marittimo, de 1903), y, de otro, se subraya convenientemente la ausencia de revistas especializadas sobre esta materia en España, solo paliada muy parcialmente por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y por la Revista de Derecho Privado. Este importante hueco fue colmado por la Revista de Derecho Mercantil, que, impulsada y dirigida por Joaquín Garrigues, acompañó al desarrollo del capitalismo en España durante el franquismo. El trabajo de Aragoneses, como el lector apreciará, no se limita a hacer una suerte de historia lineal y empírica de esta publicación, sino que, como se ha indicado, posee un notable sustrato teórico. Dos fases de la publicación periódica son subrayadas: una primera (desde su nacimiento hasta 1955) en la que el frustrado intento de reforma de la Ley de Sociedad Anónima animado por Garrigues encuentra en la revista un importante órgano de difusión y publicidad. Y una segunda, en la que se mantiene la importancia del derecho societario y se añade el derecho comparado, prestando especial atención a la joven y emergente Comunidad Económica Europea. La tesis de cierre parece provocativa pero no por eso carente de tino: el modelo europeo de Estado intervencionista corporativo importado a España por Garrigues y tantos otros (con importantes especificidades: falta de democracia, por expresarlo sucintamente) dejaría notar sus efectos y continuidades en no pocas instituciones y en la realidad económica de la España actual.

Por último, Roldán Jimeno examina con minucioso detalle el mundo de las doctrinas foralistas y de las revistas de derecho en Navarra durante la dictadura. Comienza dando noticia preliminar de todas las publicaciones jurídicas vinculadas al derecho navarro antes de la guerra. Para el tiempo posterior, la fuente fundamental de su exploración es la principal revista jurídica del periodo, todavía subsistente a día de hoy: Príncipe de Viana, órgano vinculado a la institución del propio nombre y a la diputación provincial, que contaba con una «Sección de Derecho», a cuyo estudio dedica el epígrafe central de su capítulo. Esta publicación, el «Consejo de Estudios de Derecho Navarro», fundado en emulación de su homónimo dedicado al «Derecho Aragonés», y el efímero Anuario de Derecho foral, proporcionan al autor los materiales necesarios para dar cumplida cuenta de la evolución de foralismo navarro en tiempos franquistas. Su contribución cuenta así con una triple dimensión: por un lado, narra los avatares y composición de las revistas e instituciones analizadas, por otro, expone las diversas aproximaciones doctrinales al fenómeno foralista en una época, la de la dictadura centralista, en principio refractaria a cualquier tipo de autonomía territorial, pero además, por último, recompone toda la red de juristas que coparon las instituciones políticas, culturales y universitarias navarras en este periodo, algunas de ellas decisivas aún en la actualidad. A partir del estudio particular de unas revistas e instituciones, Roldán Jimeno consigue así trazar el cuadro de vínculos, relaciones e incluso parentescos que forjaron la «élite de poder de la Navarra franquista», «protagonizada en buena medida por juristas».

El mínimo denominador común de todas las contribuciones presentadas viene dado, junto al dato de la significación cultural y jurídico-política de las revistas de derecho, por la posición de los juristas ante el régimen de Franco como asunto de investigación. En algunos casos, de hecho, sobresaldrá la figura concreta de juristas de renombre, pero los interrogantes abiertos conciernen al papel general desempeñado por los juristas en la dictadura. Su labor doctrinal, la fisonomía de los debates que animaron, su actividad legitimadora, su contribución directa a la erección y sostenimiento del régimen o su intervención decisiva a la hora de fisurarlo, de abrirle puntos de fuga que garantizasen su estabilidad o abriesen el camino para su superación, son algunos de los aspectos que el lector encontrará mencionados y tratados en las siguientes páginas. El valor final que querrían tener no es otro que el de continuar animando la reconstrucción histórico-jurídica del Estado español en el siglo XX, pues buena parte de las carencias y desafíos que se nos plantean en la actualidad puede que sean justamente consecuencia de su peculiar y mejorable singladura.

MANUALES UNIVERSITARIOS

- Civil - Familia

- Mercantil

- Penal

- Administrativo

- Fiscal - Impuestos

- Urbanismo - Inmobiliario

- Laboral - Seguridad Social

- Trafico

- Extranjeria

- Procesal

- General: Constitucional, Internacional, Romano, Historia

Nuevas ediciones

Si no encuentra su Manual, se lo buscamos.

Llame al 913517750 o escriba un email aquíTextos legales

Elija un editor:Aranzadi | Civitas | Colex | La Ley | El Derecho

Elija una materia: Civil | Mercantil | Penal | Administrativo | Laboral | Procesal | Fiscal | Tráfico | Seguridad Social | ContabilidadNUEVAS EDICIONES con descuento

Cursos a distancia

OFERTA HOY: plazos sin recargo

Nuestros cursos:

- Tutor personalizado

- Plataforma on line

- Titulo homologado

- Puede empezar cuando quiera y repartir su estudio libremente. Miles de clientes ya lo han hecho.

¿Quiere que le asesoremos para que estos cursos de formación los pague la Seguridad Social?

Con la bonificación, su curso puede ser GRATIS.

Memento Fiscal 2025

Memento Impuesto sobre Sociedades 2024

Memento IVA 2024

Memento IRPF 2024

Memento Gestión del Patrimonio Personal 2007 - 2008

Memento Procedimientos Tributarios 2024-2025

Memento Práctico Inspección de Hacienda 2025-2026

Memento Social 2025

Memento Seguridad Social 2024

Memento Práctico Procedimiento Laboral 2025-2026

Memento Salario y Nomina 2024

Memento Despido 2024-2025

Memento Contrato de Trabajo 2025-2026

Memento Inspección de Trabajo 2023-2024

Memento Relaciones Laborales Especiales 2009-2010.

Memento Administradores y Directivos 2023-2024

Memento Indemnizaciones por responsabilidades laborales 2020-2021

Memento Sociedades Mercantiles 2025

Memento Práctico Transmisión de Empresas 2024-2025

Memento Sociedades Limitadas 2025-2026

Memento Contratos Mercantiles 2024-2025

Memento Práctico Reorganización Empresarial (Fusiones) 2025-2026

Memento Concursal 2025

Memento Practico Concursal Abogacia del Estado

Memento Contable 2025

Memento Grupos Consolidados 2024-2025

Memento Normas Internacionales de Contabilidad 2010-2011

Memento Práctico Plan General Contable 2024

Memento Cierre Fiscal Contable. Ejercicio 2024

Memento Urbanismo 2025 (s)

Memento Inmobiliario 2024 ( Versión Internet )

Memento Fiscalidad Inmobiliaria 2008-2009

Memento Vivienda Protegida 2012-2013

Memento Propiedad Horizontal 2024-2025

Memento prevención de Riesgos Laborales 2024-2025

Memento Administrativo 2025

Memento contratos públicos 2012-2013

Memento Infracciones y Sanciones Parte General

Memento Administraciones Locales

Pack Memento Procesal Civil 2025+ Memento Procesal Penal 2025 + Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2025

Memento Procesal Civil 2025

Memento Procesal Penal 2025

Memento Procesal Contencioso Administrativo 2025

Memento Práctico Procedimiento Laboral 2025-2026

Memento práctico Familia (Civil) 2024-2025

Memento Penal 2025

Memento Consumo 2010-2011

Memento Práctico Acceso a la Abogacía y Procura 2025 (Version Internet)

Toda la colección

Practicum Administración de Fincas 2018

Practicum Comercio Exterior 2016. Internacionalizacion de empresas

Practicum Concursal 2023

Practicum Contable 2016

Practicum Daños

Practicum Ejercicio de la Abogacía 2023

Practicum empresa familiar 2016

Practicum Fiscal 2023

Practicum Local 2021

Practicum Mediación 2016

Practicum prevencion de riesgos laborales 2016

Practicum Procedimientos Tributarios 2019

Practicum Proceso Civil 2019

Practicum Proceso Contencioso-Administrativo 2021

Practicum Proceso Laboral 2021

Practicum Proteccion Datos 2018

Practicum Recursos Humanos 2016

Practicum régimen del suelo 2015

Practicum Social 2023

Practicum Sociedades Mercantiles 2022

Toda la colección

Todo Contabilidad 2024-2025

Todo Contratación laboral 2018

Todo Contratos para la Empresa 2017-2018

Todo Fiscal 2024

Todo Haciendas locales 2013

Todo IVA 2024 ( Digital smarteca )

Todo Prevención de riesgos laborales. Medio ambiente y Seguridad industrial

Todo Procedimiento Tributario 2019-2020

Todo Proteccion de Datos 2013

Todo Renta 2024 - Guia declaración 2023

Todo Seguros

Todo Social ( Suscripción Versión Digital )

Todo Sociedades 2024 ( Biblioteca Digital Legalteca )

Todo sociedades de responsabilidad limitada 2015

Todo Sociedades Mercantiles 2018-2019

Todo Sucesiones 2024 ( Biblioteca Digital Legalteca )

Todo Transmisiones 2024 ( Biblioteca Digital Legalteca )